Gesunde Schule?

Ist das nur die eigene Wahrnehmung oder ist es wirklich so, dass die Belastung in der Schule zunimmt? Ein Blick auf die im Oktober 2024 erschienene erste Jugendstudie von Pro Juventute zeigt: Bei den Dingen, die Jugendliche im Alltag stressen, steht die Schule viermal unter den ersten fünf Antworten: Prüfungen, Leistungsdruck, hohe Anforderungen und berufliche Zukunft werden als Stressoren empfunden. Auch die Studie des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) zur beruflichen Zufriedenheit der Lehrpersonen zeigte im Herbst 2024, dass die Belastung der Lehrpersonen zugenommen hat. Was kann man tun?

Psychosoziale Gesundheit als Grundlage

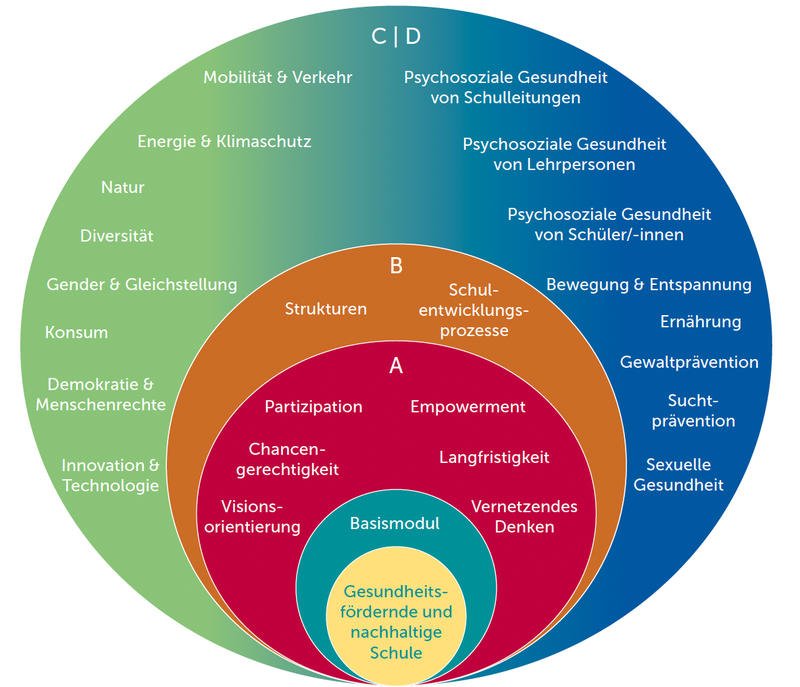

Anregungen, wie man eine Schule gesund gestalten kann, bietet das Raster «Qualitätskriterien für gesundheitsfördernde und nachhaltige Schulen» von Schulnetz21, das einen ganzen Fächer von Themen präsentiert. Markus Werner, Koordinator vom kantonalen Schulnetz21 und Schulsozialarbeiter, meint: «Die vielen Themen können auch verunsichernd wirken. Selbstkompetenz, Eigenverantwortung des Individuums, Gesundheitsmanagement der Organisation. Und dann ändern sich auch noch laufend die Vorstellungen, was gesundheitsfördernd ist.» Seine Kollegin Jael Gysin war lange Schulsozialarbeiterin und arbeitet heute als Koordinatorin von Präventionsangeboten in Basel-Stadt. Sie hilft beim Priorisieren: «Die psychosoziale Gesundheit ist die Basis: Wie gehe ich mit Stress um, wie kommuniziere ich, bin ich fähig, Entscheide zu treffen oder Probleme zu lösen, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Diese Faktoren spielen überall hinein.»

Grundbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler erfüllen

Jessica Bonhoeffer, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, erläuterte in einem Kurzreferat die Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen gemäss dem Zürcher FIT-Konzept. Diese sind: Entwicklung und Leistung, Soziale Akzeptanz und Geborgenheit. Mit zunehmendem Alter nimmt das Bedürfnis nach Geborgenheit ab und jenes nach Entwicklung und Leistung zu, bis bei Jugendlichen die drei Grundbedürfnisse ungefähr gleich wichtig sind. Lehrpersonen sind neben den Eltern meist die wichtigsten Personen im Alltag der Schülerinnen und Schüler, sagt Bonhoeffer. Deswegen müsse die Schule einen sicheren Rahmen und eine liebevolle Beziehung bieten.

Wenn das Umfeld und die Bedürfnisse zueinander passen und Schülerinnen und Schüler Anerkennung, Erfolg und Geborgenheit erfahren, steigen Wohlbefinden, Selbstwertgefühl und Motivation. Passen sie nicht zueinander, entsteht Stress, der letztlich das Lernen behindert: schlechtes Selbstwertgefühl, psychosomatische Erkrankungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Daher fragt Bonhoeffer in ihrer Praxis nicht «Was ist der Fehler?», sondern «Was ist das Fehlende? Welches Bedürfnis wird nicht erfüllt und was können wir tun, damit das wieder da ist?»

Das Wichtigste: Ein Vorbild sein

Je grösser die Gesundheitskompetenzen der Lehrpersonen sind, desto eher können sie diese im Alltag selbstverständlich vermitteln und vorleben. Wie geht man mit Stress um? Wie reguliert man seine Emotionen? Wie reagiert man auf Unvorhergesehenes? Koordinatorin Gysin sagt: «Das kann man verändern. Das kann man üben». Ihr Kollege Werner ergänzt: «Das Wichtigste ist die Haltung. Wenn ich über lange Zeit klage, unzufrieden bin und das Glas als halbleer empfinde, ist das nicht gesund. Das richtige Mindset stärkt die Gesundheit.»

Und dies hört nicht bei den Lehrpersonen auf. Für eine gesunde Schule ist eine gesunde Schulleitung zentral, denn sie gestaltet die Strukturen und Prozesse der Organisation. Und sie hat eine Vorbildfunktion gegenüber ihrem Kollegium, so wie es Lehrpersonen gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern haben. «Damit man für andere liebevoll da und ein Vorbild sein kann, muss man zuerst auf sich selber schauen», sagt Kinderärztin Bonhoeffer.

Zu einer gesunden Schule beitragen

Sie empfiehlt den Anwesenden ganz konkret: «Integrieren Sie sozio-emotionales Lernen in ihren Schulalltag. Sich bewegen, kurz rausgehen und über die eigenen Gefühle und die von anderen sprechen – was zuerst ein Zeitverlust zu sein scheint, hat erwiesenermassen positive Effekte auf das Lernen und die Leistung der Schülerinnen und Schüler. Und es reduziert die Stressbelastung von Lehrpersonen.»

Jael Gysins Fazit: Die Schule hat eine Verantwortung für die Gesundheit der ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen. «Diese wahrzunehmen heisst zuerst, zu erkennen, wo man etwas verändern kann und wo nicht. Und dann muss man bei sich selbst anfangen. Diese Verantwortung nicht zu delegieren stärkt nicht nur die Schülerinnen und Schüler. Es stärkt auch einen selbst.»

Stephanie Lori, Pädagogisches Zentrum PZ.BS

Buchempfehlung

Wie redet man über psychische Gesundheit?

Jede dritte Person erkrankt in ihrem Leben an einer psychischen Störung. In keinem Alter ist das Risiko dafür so hoch wie in der Adoleszenz: Jugendliche fühlen besonders intensiv und ihr Hirn ist noch nicht ausgereift. Doch wie kann man gesund bleiben? Was kann man tun, um wieder gesund zu werden? Das Buch der Psychologin Jana Hauschild richtet sich eigentlich an Jugendliche, holt aber auch Erwachsene ab. Unterhaltsam und anschaulich erklärt es Fachbegriffe, vermittelt Wissen und entstigmatisiert. Es gibt Worte und Vergleiche an die Hand, um über psychische Gesundheit zu sprechen, in lockerer Sprache und mit Beispielen aus der Lebenswelt von Jugendlichen, gleichzeitig aber wissenschaftlich fundiert.

In kurzen Steckbriefen stellt Hauschild psychische Erkrankungen vor: Was heisst das, wie häufig ist das, wie äussert es sich bei Jugendlichen, was sind die Folgen? Gleichzeitig beugt sie Alarmismus vor: «Wenn du dich in den Beschreibungen wiedererkennst, heisst das nicht, dass du auch krank bist». Alle Gefühle gehören zu uns – die Frage ist, wie man sinnvoll mit ihnen umgeht.

Auch hierzu bietet sie praktische Ideen, den «Puckerzucker» für die «Waffel»: Achtsamkeitsübungen, Auswege aus der Grübelspirale oder Tipps für guten Schlaf. Gleichzeitig stellt sie klar: «Nichts muss, alles kann» – damit die Selbstfürsorge nicht zum nächsten Stressor wird.

Am Beispiel von Social Media, Sexualität, Klimakrise oder Krieg zeigt Hauschild, wie Themen die psychische Gesundheit beeinflussen und wie man konstruktiv damit umgehen kann. Ein Buch für alle, die mit Jugendlichen zu tun haben.

Hauschild, Jana: Puderzucker an der Waffel. Wie die Psyche im Gleichgewicht bleibt. Hamburg: Carlsen, 2024. 281 Seiten. PZB 172(122b)